以前、メモそのものが知能増幅という内容の文章を書いた。では、なぜ輪郭法が知能増幅として特筆に値するのだろうか。

メモそのものが知能増幅であり、単純なメモによる知能増幅には制約があるのであれば、輪郭法はその制約を克服していると言える。では、何が制約になっているのかを考えてみたい。考えられる要素は、読む(探す)速度・書く速度・記録容量の三つだ。この中で制約となっているのは読む速度である。その理由を以下に示す。

まず、考えたこと・経験したこと・その他なんでもを書くには、殆ど計算機械の容量は無限と言える。『ゼロ秒思考』で書かれている通り、多くの人が1日に書ける文章量は1000文字(20文字5行10枚)程度だ。これ以上のことを思考している人間は希だと言える。この文字数であれば、手書きであっても、情報を書き出すだけなら十分高速だと言える。よって、残りの読む速度が制約となる。

読む速度を早くすれば良いかというとそうもいかない。人間、読む速度には限界がある。そのために、読むこと探すことを想定して書くわけであるが、これにはかなり労力がかかる。読むこと・探すこと を想定して書く場合、似た情報は近接して配置する必要がある。しかし、情報を1列に並べた場合(情報をリストにした場合)、ある情報を似た情報に近接して配置するには、リストの要素をすべて見る必要がある。

これを解決する素朴な方法としては分類するという方法が用いられるが、「この情報はどっちに分類すればいいか分からない」といういわゆるこうもり問題が生じる。

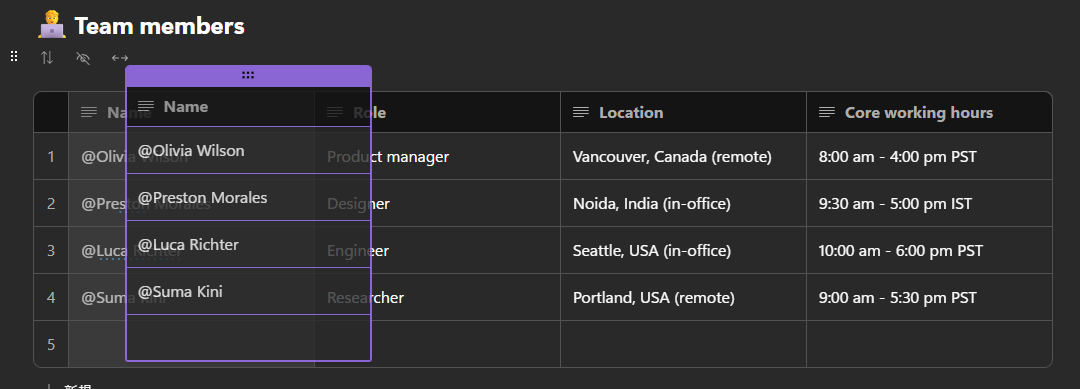

こうもり問題の克服のために、ネットワーク構造を用いた情報管理が考えられる。その一つとして、情報に名前を付け、その名前によってリンクを張る、Wikiのような構造が挙げられる。デライトでは、語句輪結(キーワードリンク)と呼ばれている。この語句輪結を用いることで、ある情報を複数のカテゴリーに属することが可能となる。また、ネットワーク構造は情報を探すのが大いに簡単になる。求める情報と似た情報からさらに似た情報へ移動を繰り返すことで、高速に情報を探すことが可能となる。この情報を探す方法は芋蔓検索と呼ばれている。

しかし、語句輪結にも課題がある。それは語句輪結は無名の概念を扱えないことだ。

語句輪結は無名の概念を扱えないという問題について考える。その名の通り、語句輪結は語句(キーワード)によってネットワーク構造を成している。その特性から、あらゆる情報(ページ)には名前を必要とする。名前を付けなければリンクを張ることができず、リンクを張ることができなければネットワーク構造を構成することができない。この特性によって、思考の途中で生じる多くの情報について「予め命名する」という作業を必要とする。命名が必要な場面について列挙すると、「語句の間に概念がスペクトラム状に存在し、その合間に存在する概念について記述したい」、「まだ名前の無い新しい概念について記述したい」、「ある体験について記述したい」などが挙げられる。

概念に命名するという作業を考えたとき、その概念についてある程度情報が集まってから命名する方が楽である。しかし、語句輪結では命名無しに情報を書くことができない。したがって、語句輪結では命名が先か、情報の記述が先か(鶏が先か、卵が先か)という問題が生じる。そのために、安易な解決方法として「既存の命名された概念に対して追記する」という行動が優位となりやすい。それ故に、語句輪結は「網目が大きくなる(粗くなる)」、「一つのページが大きくなる」という特性を持つ。「語句輪結は網目が大きくなる(粗くなる)」という特性は「大きすぎるリンクの問題」をも引き起こす。客観性を重視するWikipediaではこれらの特性が顕著となる。

輪郭法では輪郭(情報・概念)同士を直接結びつけることが可能となっている。この特性により、輪郭には名前が不要で、命名することなしに概念について情報を記述していくことができる。つまり、ありとあらゆる概念について、後出しじゃんけんのように、「情報が集まってから命名する(名前を後から付ける)」ことが可能になる。これが輪郭法を応用したメモツールであるデライトが「なんでもメモ」というキャッチコピーを冠している理由だと思われる。

以上の特性により輪郭法は、ネットワーク構造が持つ情報探査の容易性を有しながら、語句輪結が持つ無名の概念を扱えないという欠点を克服している。

2022年5月2日 初稿

2022年7月3日 微修正

2022年10月8日 表題追加・微修正